“Japanese Farewell Song”は誰が創ったのか?

1979年にぼくは細野晴臣さんの弟子のようなことを始めた。「渋谷ヤマハのベース教室」の講師を細野さんが務めるという噂が流れ、店頭に行ってみるとたしかに「細野晴臣のベース教室」の告知があった。当時、大学生だったぼくはギターは弾いたが、ベースは弾かない。ベースも持っていたが、人からもらったグレコの、リッケンバッカー・モデルのコピーで、あまりいいベースではなかった。ベースを習いたいとも思っていなかった。一瞬、迷ったが、なんとなくの勘で、「細野さんがベースを教えるわけがない。きっと自らのYMOにいたる音楽遍歴をレクチャするに違いない」と予想し、意を決して申し込んだ。細野さんたちが始めたばかりのYMOは、まだあまり理解されていなかった。皆、YMOといわず、「イエロー」と通称していた時代の話だ。

指定された日に行ったら10人程度の受講生が集まっていた。ベースを習いたいという人が多数派だったが(そのなかに永田純さんもいた)、ぼくと同じように細野さんの話を聞くために来ている人もいた。 細野さんもベースを持参してきてはいたが、いつまでたっても楽器を教える気配はなかった。案の定というか、細野さんが自分の音楽遍歴を講義するためのスクールだった。当時マネージャーだった日笠さんやオペレーターだった松武秀樹さんも度々同席してくれた。

スクールは月1〜2回のペースで、ほぼ1年ぐらいつづいたという記憶がある。初期の段階で、細野さんによって受講生のグループは「エキゾチック・クラブ」と名付けられ、ぼくらは皆それを誇りに思った。男子に対しては「テクノカットせよ」という命令が下ったが、どこの美容院も床屋もまだそんなカットは知らないから、YMOやクラフトワークの写真をもって髪を切りに行った。

YMOのレコーディングを見学するフィールドワーク(芝浦のアルファのスタジオ)や六本木の中華料理屋「東風」での会食会などもあった。もちろん、YMO のライブにも出かけた。ぼくは「自由研究」と称してハワイのマウイ島に出かけ、マーティン・デニーのライブ(当時はリゾートホテルのバーの専属ピアニストのようなことをやっていた)を聴きに行ったりもした。

「エキゾチック・クラブ」という細野さんの命名を遡れば、やはり『泰安洋行』(1976年)に行き当たる。<細野晴臣のエキゾチック・サウンド>の完成形である。前作『トロピカル・ダンディ』から一気に進化したサウンドだ。 『トロピカル・ダンディ』も『泰安洋行』も、YMO同様当初は理解されなかった。今になって「ぼくたちは夢中で聞いた」と“伝説”を語っている人たちもいるが、そんなことはけっしてない。一部では冷笑さえされていた。細野さんのエキゾチック・サウンドを愛したのは、ぼくたちのような盲目的なファンと、久保田麻琴さんなどごく一部のミュージシャンや音楽関係者だけだった。

『泰安洋行』のなかで、ぼくにとってもっとも印象的な演奏は、“Sayonara(The Japanese Farewell Song)” の間奏部におけるマリンバの幻想的な響きだった。ヘッドフォンで聴くと頭がくらくらした(が、デジタルリマスターになってからはそうならない)。

*『泰安洋行』での曲名表記は「 “Sayonara”, The Japanese Farewell Song」だが、本稿では “Sayonara(The Japanese Farewell Song)”という表記を用いる。

“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”の作詞はFreddy Morgan、作曲はHasegawa-Yoshida。Hasegawa-Yoshidaはいかにも偽名またはペンネームっぽい名前である。細野さんにも「ハセガワーヨシダって誰なんでしょうね」と訊ねたことはあるが、「知らない。いったい誰だろうね」という答えが返ってきただけだった。 Hasegawa-Yoshidaのことは気になったが、そのうち誰かが調べるだろうと思って放っておいた。

“Sayonara(The Japanese Farewell Song)” が、1950年代の作品だということはみんな知っている。タイ出身で米国で活躍したソンディ・ソッサイのカヴァー(1959年)がユニークなので、その印象が強いという人も多いだろう。ソンディ・ソッサイのバージョンがオリジナルだと勘違いしている人もいるほどだ。もちろん、ソンディ版はあくまでカヴァーであってオリジナルではない。この曲が入っているアルバム『Sondi』がハル・ジョンソンのオーケストレーションとマーティン・デニーのプロデュースという豪華盤かつ名盤だから、オリジナルと思いたくなる気持ちもわかるが、思いこみの間違いには注意しなくっちゃね。そういう人ってホント多いよ。

で、実は、ぼくも大きな勘違いをしていた。“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”のオリジナルは、マーロン・ブランド主演の『Sayonara』(ジョシュア・ローガン監督)というハリウッド映画(1957年)のテーマソングか挿入歌だろうと長いあいだ思いこんでいたのである。

映画『Sayonara』は、進駐米軍の将校・グルーバー少佐(マーロン・ブランド)と松林歌劇団(大阪松竹歌劇団OSDがモデル)の花形スター・はなおぎ(高美以子)の恋愛物語である。日米で歌手としても活躍した女優のナンシー梅木(Miyoshi Umeki)も出演し、この映画でアカデミー賞助演女優賞も受賞している。そのナンシー梅木も、実は“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”を録音しているのでまぎらわしいのだが、映画そのものとは直接の関係はなかった。

映画を見ればわかることだが、『Sayonara』の主題曲は、「ホワイト・クリスマス」などの作者で知られるアーヴィング・バーリン(Irving Berlin)の作。イントロのクレジットでは “Sayonara(Goodbye)”というふうに曲名表記されている。劇中ではアーヴィング・バーリン自身が歌う日本語ヴァージョンも挿入されているが、この映画の音楽全体はバーリンの担当ではなく、作編曲家で知られるフランツ・ワックスマン(Franz Waxman)の担当で、サウンドトラックもワックスマン名義でリリースされている。ワックスマン・フィーチャーリン・バーリンということになるのだろ う。サウンドトラックでは、主題曲の曲名はたんに“Sayonara”という表記になっている。 “Sayonara”も、たしかにエキゾチックだが、細野さんなどが歌う“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”とはまるで別物だ。ポップスの香りが薄いのである。

1950年代後半は、日本敗戦→沖縄占領→朝鮮戦争というかたちでアメリカが関わったアジアが映像表現として実を結んだ時期だといえる。この映画も、『慕情』(1955年/舞台は香港)、『八月十五夜の茶屋』(1956年/舞台は沖縄)、『スージー・ウォンの世界』(1960年/舞台は香港)といった作品と同様、ハリウッド型エキゾティシズム/オリエンタリズムの系列に位置づけられる作品だが、すべての作品に共通していえるのは、歌劇『蝶々夫人』の世界の再生産だという点である。「ハリウッドはプッチーニを乗り越えられない」といっちゃえばそれまでなので、ちょっといいかえると、「対幻想の世界と共同幻想の世界との対峙」というテーマの永遠性にハリウッドはつねにチャレンジしている、といういことになろうか。一連のこうした映像作品から漂ってくるオリエンタリズムあるいはコロニアリズムの香りを問題視する人もいるが、それはあまり本質的な着眼点ではない。むしろ「ポップスの香りが薄い」ということのほうがぼくには気になってしまう。ブリル・ビルディングの香りが漂ってこない。つまり、商業的なロックンロール以前の音楽が各作品を貫いているということだ。ま、ロックンロール云々の話はこの際、棚上げしておこう。問題は、“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”である。

さて、後年編集されたナンシー梅木のベスト盤をチェックしてみると、彼女は“Sayonara”という曲を3種類も録音していた。ひとつはこの映画の主題曲、つまりアーヴィング・バーリンの作品“Sayonara”。もう一つは問題の“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”。さらにもう一つは“Sayonara (Let’s Say Good-bye)”。で、これをリリース日順に並べると、“Sayonara (Let’s Say Good-bye)”(1953年)、“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”(1957年10月)、“Sayonara”(同年12月)となる。

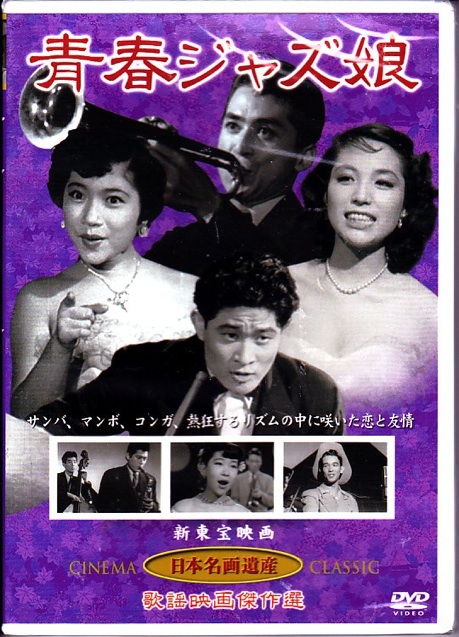

いちばん古い“Sayonara (Let’s Say Good-bye)”は、映画『青春ジャズ娘』(松林宗惠監督・1953年・新東宝)で、まだ渡米前のナンシー梅木自身が歌っている作品である(ナンシーの渡米は1955 年)。(日本での)スタジオ・レコーディングもほぼ同時期に行われているようだが、最終的な確認は取れていない。ジャズのスタンダード・ナンバーと思われるようなつくりの作品で、エキゾティシズムやオリエンタリズムの香りはしない。佳作だが、誰の作品か現段階ではまだ調べはついていない。一部ではこれが “Sayonara(The Japanese Farewell Song)”のオリジナルであると勘違いされているが、少なくともそれは完全な間違いだ。

他の2楽曲は、映画の公開(1957年12月5日)以前にマーキュリー(米国)で吹き込まれている。マーキュリーについて詳しいサイト(Mercury Records Collection)では、“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”は1956年の録音(発売は1957年10月11日)、“Sayonara(Irving Berlin)” は1957年9月27日の録音とされている(発売は1957年12月4日)。だが、Billboard誌の1957年10月28日号によれば、前者は1957年の10月に録音されたことになっている。

録音日のデータの違いはトリビアルな問題だが、ここで注意しておきたいのは、“Sayonara(The Japanese Farewell Song)”という曲名だ。実はこの曲は、映画『Sayonara』 が公開される2年前に“ The Japanese Farewell Song”というタイトルでリリースされていた楽曲で、先にも述べたように、映画とはまったく無関係の作品だったのである。映画公開に合わせて、漁夫の利を得ようとした制作者側が、もともとのタイトルに、映画のタイトルである Sayonaraをくっつけて再発した、という裏事情があったようだ(cf.Billboard誌57年10月27日号の記事)。これによって、 “Sayonara(The Japanese Farewell Song)”の出自がすっかりわかりにくくなってしまった。

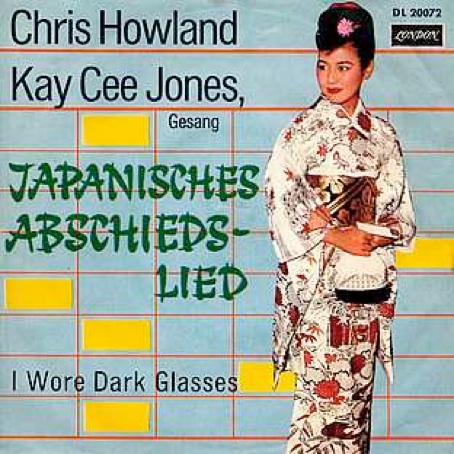

“ The Japanese Farewell Song”は、 映画『Sayonara』が公開される2年前、ケイ・シー・ジョーンズ(Kay Cee Jones/写真上および本ページ・トップのレーベル・コピーを参照)が歌ったのがおそらく最初である。つまり、これがオリジナルの可能性が高い、ということになる。 ケイ・シーはちょっとした人気を得たポップ・シンガーだったようだが、バイオグラフィーになるような資料はほとんどない。Billboard誌を遡及して調べてみると、リリースは1955年10月(Marquee Records)と推定される。推定されるというのは、10月分のレビューに入っているからだが、9月リリースのの可能性も排除はできない。チャートの記録では1956年1月21日付けのBillboard誌ポップチャートで53位を記録している(これが最高位)。

おまけに、この曲が出てまもなく、MGMのリロイ・ホームズ(Lelloy Holmes)、Dotのルイ・ウィンターズ(Lois Winters)、 Jubileeのフォーチューンズ(the Four Tunes)がカヴァー・ヴァージョンを発売している。ちょっとした競作に近いリリースのあり方だが、背景になにがあったのかはよくわからない。全米ヒットの記録があるのはケイ・シーのオリジナル盤だけだが、ドイツでもケイ・シーの別バージョンが発売されて商業的な成功を収めている(1957年・写真下)。これは当時ドイツで有名だった英国人DJ(兼歌手兼役者)のクリス・ハウランド(Chris Howland)が、ケイ・シーのオリジナル盤に自分のナレーションを重ねて(ダブして)発売した特別ヴァージョンのようで、同曲が収録されたケイ・シー& ハウランド のアルバムは、現在でもドイツの中古盤市場で高値で取引されている。有名なマーティン・デニーのカヴァー・ヴァージョン(1957年/Libertyの MONO盤)やサム・クックのカヴァー・ヴァージョン(1960年/RCA)の存在もあわせて考えると、 “ The Japanese Farewell Song”は業界的にはちょっとした人気曲だったと結論して差し支えないだろう。

なお、1957年の映画『Sayonara』の公開に合わせてリイシューされたのは、ケイ・シーのオリジナル盤だけではなく、リロイ・ホームズ、ルイ・ウィンターズ、フォーチューンズのカヴァー盤も含まれているようだ。こうした連携的なリイシューがマーティン・デニーやサム・クックの目に留まるきっかけだったのかもしれない。

最後の問題は、“The Japanese Farewell Song”が誰によって作曲された作品であるのか、ということだ。つまり、Hasegawa-Yoshidaというクレジットの正体である。いろいろ当たったが、作曲者を特定する明確な証拠は見つかっていない。が、注目したいのは作詞者のフレディ・モーガン(Freddy Morgan)だ。というか、このフレディ以外に手がかりはない。

フレディ・モーガン(1910ー1970)は、冗談音楽の代表選手であるスパイク・ジョーンズのバンド(シティ・スリッカーズなど)のメンバーであり、ピンでも活躍したコメディアン、バンジョー奏者でもあった。本名はフレデリック・モーゲンスターン(ドイツ系姓名)。1950年代から1960年代にかけて、スパイク・ジョーンズのTVショーやペリー・コモのTVショーでおもに活躍し、1955年には”Hey Mr. Banjo Man”という楽曲でBillboard誌のチャートを最高位12位まで上りつめている。CD化されている音を聞けば「一聴瞭然」だが(参考サイトへ)、 バンジョー奏者としては「ミスター・バンジョー」の異名を取ったほどで、最高峰といえるテクニックの持ち主だ。映画にもなったTVシリーズ『MASH』の音楽も一部担当し、日本でも話題になった映画版(1970年)では“ The Japanese Farewell Song”の歌詞も使われている。Sunnysidersという著名なブルーグラス・グループのメンバーでもあり、ソングライティングにも長けていたらしい。 仮定の話になるが、フレディは、細野晴臣や大瀧詠一と共演したとしてもおかしくない高い音楽センスの持ち主だ、という気がする。 ケイ・シーとの接点がどのように生まれたのかは不明だが、ケイ・シーのシングル “The Japanese Farewell Song”のB面“I Wore Dark Glasses (At Your Wedding)”の作詞・作曲もフレディだから、“The Japanese Farewell Song”の作曲にも関わっていた可能性は高い。

さらによく調べてみると、漣健児の訳詞と森山加代子の歌唱で知られる「五匹の子豚とチャールストン」の原曲“The Shimmy Shake”も、フレディおよびフレディと一緒に音楽活動をしていたMalkin Norman Sidneyの共作である。ひょっととしたらこのMalkin Norman Sidneyとのコンビを“The Japanese Farewell Song”では「Hasegawa-Yoshida」とクレジットしたのかもしれない。

以上のことから、本稿では“The Japanese Farewell Song”の作曲者は、フレディ・モーガンかもしくはフレディ・モーガンのチームというふうに結論づけたいと思う。

真相がはっきりしたわけではないし、「そもそも真相究明が必要なの?」といわれてしまえば「………」だが、50年代のアメリカを席巻した東洋趣味、オリエンタリズム、エキゾティシズムが、スラップスティックやブルーグラスを得意とするミュージシャンにまで浸透していたという、当時の音楽状況の一端は明らかになっていると思う。個人的には、大瀧さんと細野さんの接点がここにもあることがわかり、密かに喜んでいる。細野流エキゾティック・サウンドと大瀧流スラップスティックの結び目に “The Japanese Farewell Song”やフレディ・モーガンが存在したということだ。