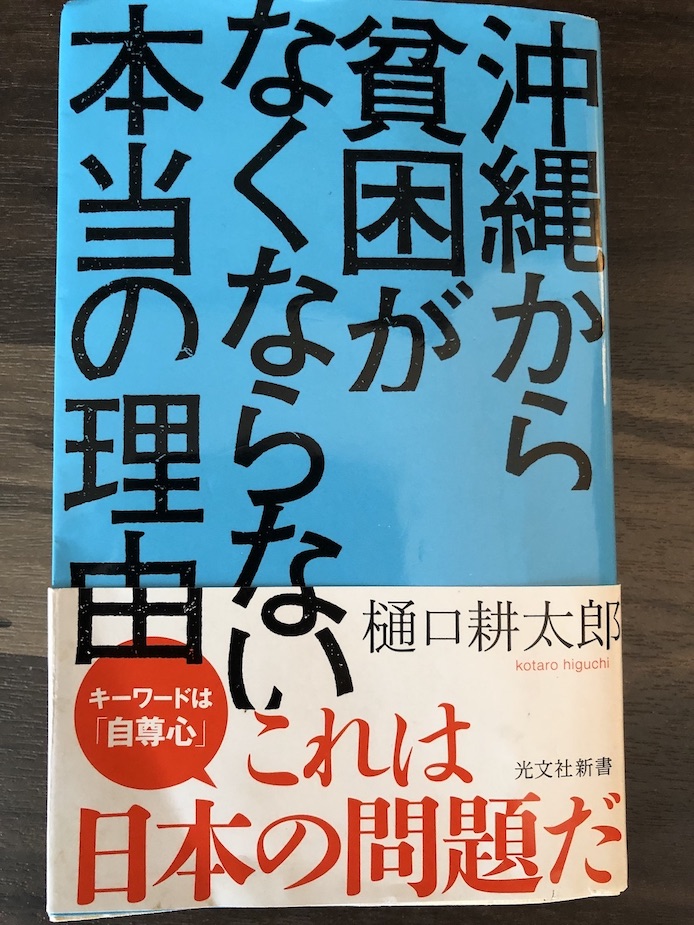

レビュー:樋口耕太郎『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』(光文社新書)

著者との出会い

沖縄の社会経済について、沖縄タイムスなどのコラムを通じて鋭い発言を続けてきた樋口耕太郎氏の新著『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』(光文社新書)が出た。

著者は沖縄大学の准教授だが、もともとは野村證券勤務の証券マンで、ニューヨークでの勤務歴も長い。金融最前線を知る数少ないエコノミストの1人である。

ぼくが樋口氏を知ったのは、彼が、在籍していた不動産投資会社から、沖縄県恩納村にあるサンマリーナホテル(現在シェラトン沖縄サンマリーナリゾート)の経営立て直しのために当地に派遣されて数年経った2006〜7年頃のことだと思う。その頃の樋口氏は、投資会社を辞め(したがってサンマリーナも辞め)、自身の企業であるトリニティ社を沖縄で起ち上げてまもない時期だった。樋口氏は、同社のブログで、日本のバブル経済の生成と崩壊について詳しくかつわかりやすい解説を加え、さらにサンマリーナホテルの経営立て直しとそこから手を引いた理由についても詳しく触れていた。

たまたまそのブログを目にして感激したぼくは、樋口氏の経済観と社会観にすっかり敬服し、トリニティ社に感想メールを送った記憶がある。メールでは、「日本の金融経済について、あなたのようにリアルで説得力のある解説ができるエコノミストには出会ったことがない」と褒めちぎったと思う。

当時大東文化大学で環境創造学部という新学部のマネジメントと教学一切を任されていたぼくは、教員枠に空きが出たら樋口氏を呼ぶつもりでいた。学部の金融経済系担当教員は2人いたが、いずれもマルクス学派に連なる研究者で、現実の金融市場に関する知識とリアリズムに欠けていた。教育研究の進化のためには、樋口氏のような人材が是非必要だと思い、種々画策していたのだが、2009年頃から激しくなった学部内対立をきっかけに、ぼくは2011年に大学から放逐されてしまった。樋口氏に具体的な人事の話を持ち込む前に、ぼく自身が職場を失ってしまったのである。

2015年、ぼくは『沖縄の不都合な真実』(大久保潤との共著/新潮新書)を著し、これがベストセラーとして知られたことで、同年秋にJC沖縄が主催するシンポジウムに招待された(会場:沖縄大学)。そのシンポジウムのパネリストの1人が樋口氏だった(パネリストは他に沖縄国際大学の前泊博盛氏、元沖縄県副知事の上原良幸氏)。それまで樋口氏とはメールのやり取りしかなかったから、この時が初めての顔合わせだった。樋口氏はシンポの会場となった沖縄大学の准教授になっていた。大学教員として活躍する樋口氏の転身を知って嬉しくなった。

本書の構成

以後、樋口氏とは折に触れて意見交換しているから、本書の内容も大方承知しているつもりである。批評ドットコムでも、「沖縄の若者たちへ — 一生電気を点けない心の準備はできてるか?」(2018年8月21日付)で著者の所説の一部を紹介しているが、本書の構成は以下の通りである。

- 『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』

- はじめに 沖縄は見かけとはまったく違う社会である

- 第1章 「オリオン買収」は何を意味するのか

- 第2章 人間関係の経済

- 第3章 沖縄は貧困に支えられている

- 第4章 自分を愛せないウチナーンチュ

- 第5章 キャンドルサービス

- おわりに これからの沖縄の生きる道

ウチナーンチュはクラクションを鳴らさない

樋口氏の所説でもっとも刺激的なのは、「沖縄では皆クラクションを鳴らさない」「沖縄の学生は教室が暗くても自ら照明を点けない」「沖縄では松山容子パッケージのオリジナル・ボンカレー(1968年)が今も好まれている」という沖縄の社会構造の分析である。前二者は「県内における同調圧力の根強さ」を示し、後者は「消費における保守性」を示している。本書では、第2章を中心にこうした分析が掘り下げられている。オリジナルの論稿は地元紙・沖縄タイムスのコラムとして発表されているが、ともすれば「沖縄批判」に過剰に反応する地元紙の紙面で、「沖縄批判」とも捉えられるこうした所説が展開されたところも驚くべきことだった。

著者の分析は、たんに鋭いだけではなく、十分におもしろい。沖縄問題に関心のある人びとに強く訴えかける魅力を備えている。樋口氏は、自分の抱える学生へのアンケート調査やヒアリングなどで、その分析の正当性を裏づけようとするが、彼が特に注目するのはアンケートのコメント欄への書き込みや直接的なヒアリングで得た証言である。いわば定性的な分析結果である。

たしかに著者の分析は、ぼく自身が沖縄のあちこちで耳にするシマーナイチャー(移住した本土出身者または本土出身の長期滞在者)の話にも符合しているが、弱点があるとすれば、定量的な分析ではないために、他県・他県民・他地域との対照が難しいところだ。たとえば、沖縄の同調圧力が他県よりも強いとする証拠を示すには、何らかの客観性を備えたデータの比較が必要である。ぼくらのように長く沖縄に関わってきた者は、「沖縄の同調圧力は強い」という主張を否定する気にはなれないが、「その客観性は何によって担保されるのか」と詰め寄られると、多数の事例を示すことで対抗せざるをえないところがある。

特殊から普遍へ

本書での樋口氏は「同調圧力や消費者の保守性は沖縄だけでなく日本全体の問題である」というかたちでこうした問いかけを切り抜けている(第3章以降)。たまたま沖縄がきわだっているだけだ、という認識である。著者のそうした処し方を批判するつもりはない。「沖縄の問題は日本の問題であり、日本の問題は世界の問題である」という、ヘーゲル的な切り分けの手法である「特殊から普遍」に至るプロセス自体に特異な点はないとも言えるが、率直に言うと、「元も子もない」ということになりかねない切り抜け方だと思う。

なぜなら、県民性という俗な言葉で括られる地域の特性の差異は、制度や政策決定の土台となりうるからだ。ぼくがかつて専門にしていた税制改革論の分野でいえば、国家間、地域間の「租税抵抗」(納税に対する抵抗感の大小)を測る際の理念型として、「アングルサクソン型」と「ラテン型」というふたつの類型が示されている。

イタリア出身の財政金融学者、ヴィト・タンジVito Tanziの構成したこれらの理念型は、「アングロサクソン型(イギリス・ドイツなど):納税は国民の義務であり、忌避できない。したがって脱税は反社会的行為である」「ラテン型(フランス・イタリアなど):納税は公権力による国民の収奪である。国民は税を忌避する権利を留保する」といったかたちで説明されるが、ふたつの理念型を両極において、各国民の租税に対する抵抗感あるいは倫理観の現実をそれぞれプロットしていくと、各国の税制をいかなる方向づけで再編成していくのが望ましいか、そのヒントが見えてくる。

たとえば、日本の場合、歴史的・制度的にはアングロサクソン諸国の税制を踏襲しているが、税に対する抵抗感はイタリア、フランス並みに高い。結果として所得税・法人税のタックスベースはボロボロに浸食され、消費税2〜3%の増税すら猛烈な抵抗に遇う。結果的に「受益者負担」を建前とする、社会保障負担が異常に膨張し、働き盛りの単身労働者の重荷が看過できないほどのレベルに達している。

こうしたマックス・ウェーバー流の類型化は現実の分析に応用できる社会経済学的に有益な視点を提供するだけでなく、ありうべき方向性を導くための道標ともなるが、著者は沖縄県民あるいは沖縄という地域の強調すべき特性を見いだしながら、「普遍」という曖昧な世界の中に問題を投じてしまっているように見える。そこが残念なところだ。鋭かった刃をあえて切れ味の悪い刃と差し替えてしまったという印象は拭えない。

自尊心の回復こそソリュージョン?

鋭い「沖縄批判」を展開していた著者が、本書で開陳した「新」機軸は、沖縄という特殊から日本あるいは世界という普遍を導き出した点にあるだけではなく、「人間のあり方」という倫理のレベルまで問題を還元したところにある。著者は、沖縄県民の自尊心の欠如を日本人全体にまで拡張し、さらに人として生きることの要件ともいえる自尊心の回復を「沖縄の生きる道」に結びつけている。著者は、自尊心を自分を愛することと定義し、自分を愛することは「他者に関心を持つこと」ではなく、「他者の関心事に関心を持つこと」であると言い切っている。

こうした論理の展開はきわめて新鮮なもので、良い意味で、江戸時代の石田梅岩の処世哲学や戦後の松下幸之助やピーター・ドラッカーをブレイクダウンしたような経営学的人心掌握術にも通じているが、著者による独創であろう。が、社会経済的問題の解法(ソリュージョン)が究極的に「人」に還元されるとしても、われわれの直面する沖縄問題の核心が「倫理を備えた人材を育てること」に帰着するだけで済むとは思えない。

経済や経営に関する高いセンスを備えた著者に今後望むとすれば、第1章で展開したオリオンビールや泡盛の優遇税制の見事な分析や、各章に分散している沖縄の個性的な金融システムや補助金依存の産業構造の「解剖術」ともいえる各種分析を深めた考察である。本書の第4章・5章に見られるような「すべては人に帰する」といったような結論は、新鮮ではあっても学的リアリズムには欠ける。形骸化した学問に力を与える技能と洞察力を持った著者の今後に、大いに期待したいところである。(了)