大東亜共栄圏の理論的基盤「近代の超克論争」は生成AI時代に生かせるか?

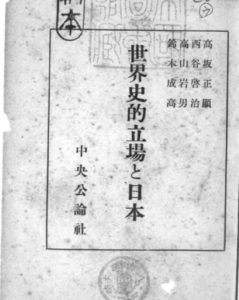

今年読んだ本の中で最も印象深かったのは1943(昭和18)年に中央公論社から出版された『世界史的立場と日本』である。「近代の超克」論争の出発点となった書とされるが、もともとは開戦直前の1941(昭和16)年11月26日に中央公論社の音頭取りで行われた、西田幾多郎門下の哲学者4人(高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高…いわゆる京都学派四天王)が集まって行われた座談会に端を発するプロジェクトの一環だった(『中央公論』1942年1月号所収。同名シンポジウムも開催)。

「近代の超克」論争とは、〈近代(=西洋近代合理主義・個人主義・資本主義)は普遍的か〉をテーマに行われた論争で、「西欧的近代合理主義は、日本や東洋は異なる歴史的・精神的原理を持つ」と結論づけられ、大東亜戦争を思想的に正当化する性格を帯びた論争だった。戦後、この論争は「思想的欺瞞に満ちたもので全体主義(ファシズム)の基盤を提供した」として丸山真男などから激しく批判された。

この座談会でもっとも注目されるのは、「欧米流個人主義」と「アジアにおける「個体(個人)」がまるで異なる指向性を持つ、という点だ。簡単にいえば、欧米では「個人あっての国家・社会」であり、日本などアジアでは「国家・社会あっての個人」だというのである。社会と経済の枠組みがほぼ完全に「欧米化」してしまった現在、こんな思想が通用するはずがない、と思っていたら、『芸術と宇宙技芸』(2021年)などの著作を通じて「現代における最高峰の知」を担うとされる香港出身の若手哲学者、ユク・ホイが彼らの論に注目していることがわかった。「大東亜共栄圏の思想的基盤の復権」というと間違いだが、「大東亜共栄圏を支えるために編みだされた哲学は現代に通用する」という見方はできよう。

ユク・ホイの立場を一言でまとめるなら、中国政府を支持しないが、反体制イデオロギーにも与しない技術哲学者である。中国思想を国家から引き剥がして再利用し、結果的に中国政府の技術政策を根底から批判してしまった、彼の理論を正面から受け取めた時、「中国政府のやり方は中華思想ですらない」という結論に静かに到達してしまうのだ。この“沈黙の鋭さ”こそ、ユク・ホイの政治的立場の表明だと言っていい。

彼は、近代の超克論争を「正しかったかor誤っていたか」という軸では評価しない。重視されるのは、そのもっと手前であり、 「近代の超克論争は宇宙観の衝突」であるとする。彼の言葉に引き寄せれば、この論争の本質は、「西洋近代にける“世界”は合理的に把握でき再設計できる対象である。その主体は原子的な“個人”であり、技術は支配と最適化の装置だが、日本や東洋における“世界”は、関係と生成の総体である。その主体は共同体・歴史・自然に埋め込まれた“個体”であり、技術は秩序を形成するための“技芸”である。つまり〈近代の超克〉とは、〈近代という宇宙観は唯一絶対のものなのか?〉という問題提起だったと看破している。ユク・ホイは、この論争を擁護するのではなく冷静に解剖する。論争(思想)が失敗したのは、技術のあり方を再構築できなかったという点にあるとする。論争に参加した日本の哲学者は、近代合理主義や功利主義、個人主義を批判できたし、西洋中心主義への違和感にも鋭いものがあったが、産業・軍事・官僚制といった近代技術そのものを異なる宇宙観から組み立て直す能力を持たなかったという。すなわち、“思想は反近代だったが、技術運用は超近代(総動員・合理化の極致)”だった。そこに致命的な裂け目が生じ、その裂け目を埋めたのが、国家主義天皇制イデオロギーや「日本精神」(大和魂)という抽象語だった、とする。

ユク・ホイの視点では、論争はこう位置づけられる。正しい問題提起だったものの、時期尚早であり、技術的な条件は成熟しないうちに姿を現してしまった。その結果、不幸にも政治に回収され暴走したのである。つまり、問題提起は「21世紀向き」だったが、用意された回答は「20世紀前半の装置」で作成され、 近代は「超克される前に完成してしまった」ことになる。今や生成AIの出現により、世界の合理的モデル化、行動・意味・創造のアルゴリズム化がほぼ実現した。現代は、戦時期の思想家が夢想するしかなかった近代の完成形である。

近代の超克は近代の完成後にしか、真面目に問えない問題だったのだ。そうした立場から「近代の超克」論争を総括すると、政治的には破綻し、思想的には未完だったが、問題提起そのものはいま初めて命を与えられたといえよう。重要なのは、戦時思想を復活させることではない。そこにあった問題提起の本質を、国家や戦争から切り離して回収することだ。戦後日本は、この論争を「危険思想」として封印し、近代を無条件に受け入れた上に、技術を価値中立的だと信じてきた。しかし、生成AIは、その“信念”を、文字どおり“無意識”のうちに破壊し、世界の配色を一変させてしまった。

いまや私たちは、「近代の超克」をわざわざ唱える必要はない。近代そのものが、こちらを振り向き始めている。そういう時代なのだ。