「沖縄県議選 オール沖縄辛勝」報道の裏で進む政治の変容

沖縄県議選が終わった。玉城デニー知事を支える与党(オール沖縄)が辛うじて過半数を占め、地元メディアは「県民は辺野古反対の民意をあらためて表明した」と報道している。

筆者は選挙前「オール沖縄」が主導権を握る体制に大きな変化はないと予想していた。たしかに数の上では「オール沖縄」の勝利に間違いはないが、当選者の顔ぶれを見ながら注意深く観察してみると、沖縄の政治力学に変化の兆しが現れてきたと考えて良さそうだ。

オール沖縄の主軸は社民・社大から共産党へ

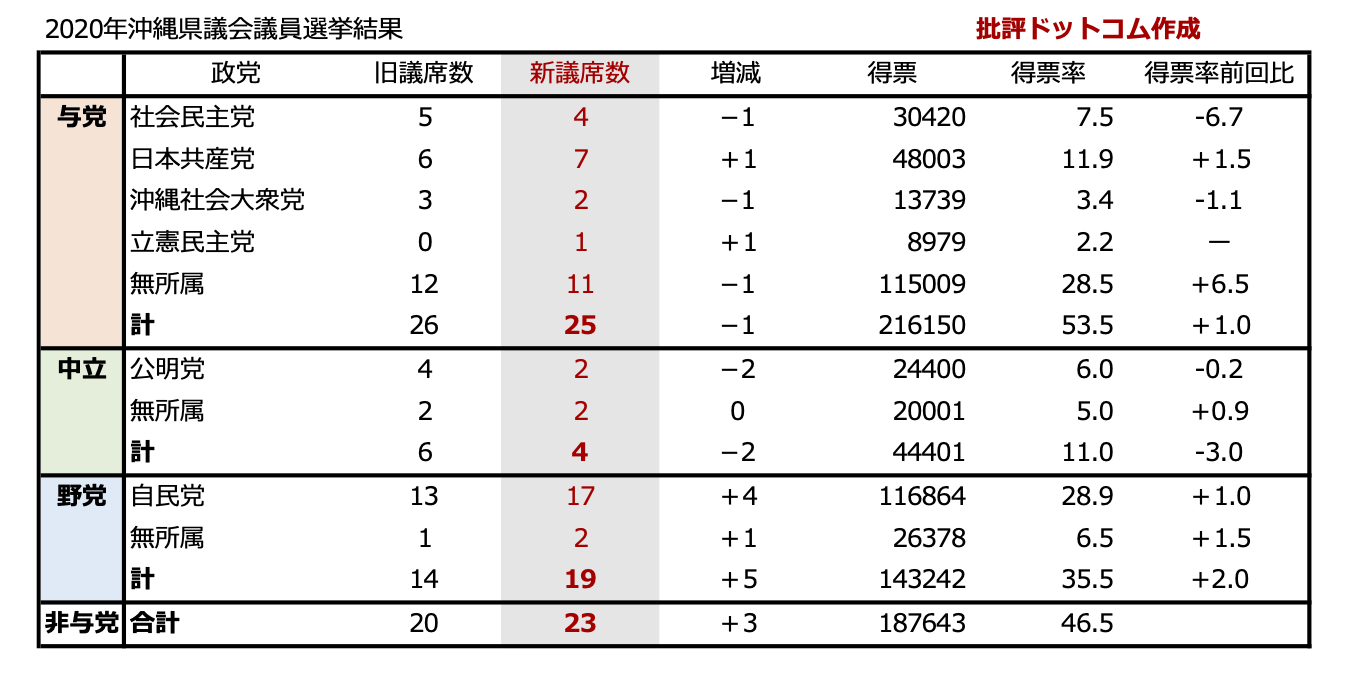

各党派が獲得した議席数から見ると、今回の選挙結果は以下の通りである。

与党についていえば、社民党の落ち込みが激しく、前回比で2議席を失っている。上の表では1議席減だが、これはあくまで任期満了時での議席数を基準としたもので、社民党は前回の選挙で6議席を獲得している。任期満了時に5議席だったのは、仲村未央氏が2019年の参院選出馬により議席を失ったことによる。得票率も前回比で6.7%減ときわめて低調な結果となった。社民党と二人三脚で活動してきた地域政党・沖縄社会大衆党(以下社大党)は3議席から2議席となり、1議席を失ったかたちだが、現職でありながら落選した大城一馬氏は同党委員長の要職にあった(落選後引退を表明)。得票率も前回比1.1%減と精彩を欠いたものとなっている。これに対して共産党は1議席を増やして7議席としただけではなく、得票率も前回比1.5%増の11.9%を確保している。共産党の得た48003票は、社民党・社大党の合計44159票を4000票近く上回り、議席数では社民・社大の合計である6議席より1議席多い。党派別でいえば、共産党は社民党を凌ぎ、今や自民党に次ぐ第2勢力だ。与党系無所属議員が必ずしも一枚岩といえない現状を思えば(後述)、「オール沖縄」の主軸は今や共産党であるといってもいい。

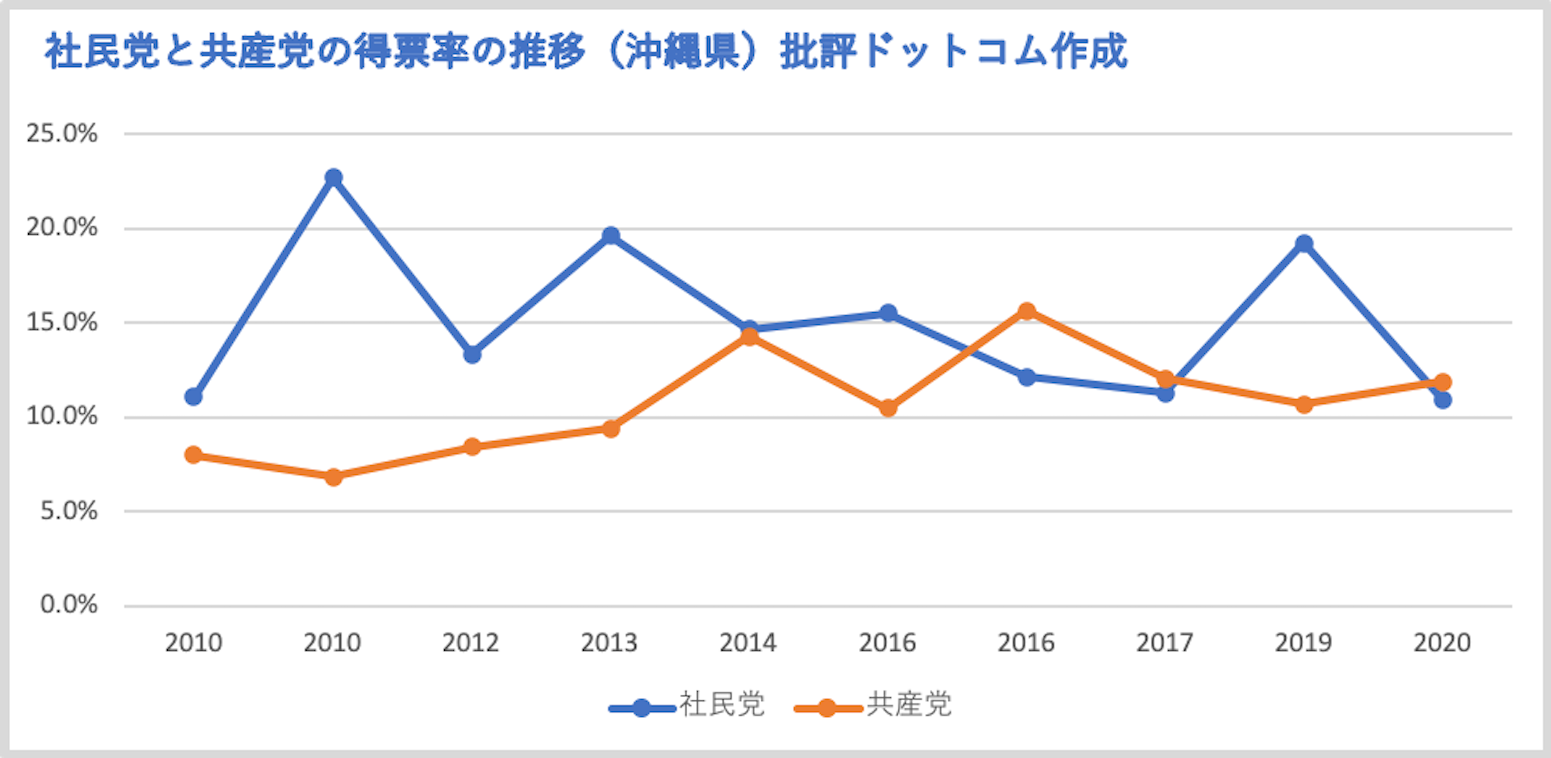

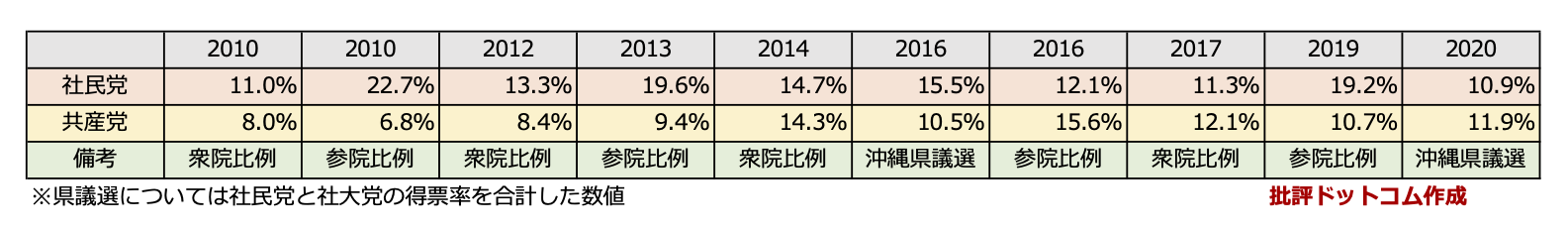

得票率で見る社民党と共産党

これまでの国政選挙並びに県議選における社民党と共産党の得票率の推移を見ると(県議選については社民党と社大党を合算)、共産党が比較的安定的に右上がりの傾向を示しているのに対して、社民党は変動が激しく、長期的な減少傾向も読み取ることができる。得票率の変化は立候補者の人気や選挙戦略・戦術にもよるので、必ずしも断定的なことはいえないが、社民党王国といえる沖縄県でも、その凋落に歯止めを掛けることは難しい。なお、今回の選挙では立憲民主党の喜友名智子氏が那覇市区で初の議席を獲得している。国民民主党には、屋良朝博衆院議員(沖縄三区)が所属しているが、今回の県議選に無所属で出馬した國仲昌二氏も同党党員である(玉城デニー知事も国民民主党だったが現在は離党)。ちなみに昨年の参院選で当選した高良鉄美氏は現在社大党に所属している。

今回の選挙では、沖縄有数の企業集団の1つである金秀グループを率いる呉屋守秀氏が共産党を積極的に支援したといわれているが、共産党=金秀の連繋が本格化したとすれば、玉城デニー知事の残りの任期2年半は、共産党=金秀連合の意向をより色濃く反映したものになるだろう。次期知事選(2022年9月)も共産党=金秀連合の力を借りなければ、「玉城知事再選」はおぼつかない。知事の出身母体である国民民主党の場合、中央では共産党と一線を画しているが、沖縄では「蜜月」を続ける必要が生ずる。加えていえば、玉城知事のお膝元である衆院沖縄3区に含まれる沖縄市で、玉城氏にもっとも近いところにいた県議のひとりだった玉城満氏が今回落選したという事実を考慮すると、3区選出の国民民主党・屋良朝博衆院議員の次期選挙も共産党の動向(支援)にかかっていると見てよいだろう。

候補者を絞った公明、消滅した維新

自民党はプラス4議席を獲得し、得票率を1.5%増やしたが、これも那覇市長選に伴い県議を辞した翁長政俊氏の議席を考慮すれば、「プラス3議席」と捉えるべきだ。うち2議席は、4人の現職を抱えながら「コロナ禍で選挙態勢が組めない」との理由で候補者を2人に絞りこんだ公明党の選挙戦略に負うところが大きい。ただし、沖縄の公明党は辺野古移設には「反対」を唱え、翁長県政・玉城県政に対しては「中立」の立場を貫いてきた。2議席分の「中立」が野党(自民党)に転じたから、少なくとも基地政策については、政府寄りの主張を展開しやすい環境となった。

同じく中立的な立場をとることが多かった日本維新の会の所属議員2名が、IR汚職絡みで日本維新の会を除名された下地幹郎衆院議員とともに維新の会を離れ、「無所属の会」として今回の選挙を闘った。沖縄の維新は、下地氏の「個人政党」の性格が強く、いずれにせよ下地氏の動向に左右される。政策通であると同時に政界や政情の変化を捉えて巧みに泳いできた下地氏は、日本維新の会にとって煙たい存在であり、IR汚職で下地氏の名前が出たときは、「待ってました」とばかり除名している。

無所属となった下地氏はかねてから自民党への復党を模索している。下地氏の地盤である衆院沖縄1区は自民党の国場幸之助議員の地盤でもある。自民党に復党し一区から出馬するのは容易ではないが、下地氏は菅官房長官とのパイプも太く、沖縄保守政界に隠然たる影響力のある國場組(沖縄ナンバーワンのゼネコン)の國場幸一(ゆきかず)会長の信頼も厚い。これまでの選挙では國場氏の支援も受けてきた。

下地氏に近い、無所属の会の當間盛夫、大城憲幸両県議は今回の選挙で落選も予想されていたが、結果的に2人とも議席を維持したことにより、下地氏の県政に対する影響力も維持されたと見てよい。

公明党の2議席減により、いわゆる中立派は、維新改め無所属の会2名と合わせて6議席から4議席に減ったが、自民17議席、自民系無所属2議席の計19議席に中立会派4議席が加われば23議席となり、25議席の与党と効果的に戦うことができる。したがって、中立会派4議席の重みはこれまで以上に増してくる。キャスチングボート(の一部)は中立会派が握ることになるのである。自民党が中立会派にいかに働きかけるか、彼らに「実利」を与えることができるかどうかが、玉城県政の行く末を占う重要な鍵となるだろう。

21令和の目論見

だが、玉城県政の行く末を占うのは中立会派の動向だけではない。この2月には、翁長雄志前知事の懐刀だった安慶田光男元副知事(元県議)、維新所属の参院議員だった儀閒光男氏(元浦添市長)、「オール沖縄」を経済界から支えてきた平良朝敬氏(かりゆしグループ・オーナー)の3人が主導して「21令和の会」という、保守中道の糾合による県政の刷新を訴える政治集団が結成されている。翁長雄志氏の「刎頸の友」ともいわれた医療法人陽心会の高良健理事長、喜納昌吉元参院議員、観光施設・玉泉洞で知られる南都の創業者・大城宗憲氏、県レンタカー協会の野原朝貞会長(トヨタレンタカー)、県バス協会の小川吾吉会長(第一交通役員/元運輸省)なども賛同しているという。オール沖縄による支配、もっと具体的にいえば共産党の息のかかった玉城県政を嫌うグループだ。安慶田氏は菅官房長官にも近いから、下地議員と並んで21令和の会は、沖縄における「保守別働隊」とでもいうべき性格を具えているが、まだその影響力は未知数ではある。今回の県議選で彼らは県政における「与野党逆転」を目論んだが、必ずしも「守備上々」とまではいかなかった。

安慶田、平良両氏は、翁長雄志氏が健在だったころにはオール沖縄で権勢を振るい、翁長氏亡き後は、オール沖縄から完全に離反している。「玉城知事が彼らの思惑通り動かなかったから」と邪推しても許されるだろう。とくに平良氏の変節は周囲をびっくりさせる出来事だった。オール沖縄を支える「保守の論客」だったからだ。平良氏は、翁長知事が誕生した2014年の知事選時の論功行賞として沖縄観光の元締めともいえる沖縄観光コンベンションビューロー会長(OCVB)の職を射止めたが、玉城県政下では県職員出身の下地芳郎氏が会長に就任し、冷や飯を食わされる結果となった。その途端の「変節」だから、あまりにもわかりやすい。

自民党の側からすれば、簡単に「昨日の敵は今日の友」とはいかない。オール沖縄との闘いで多くを失ってきたからである。私怨のようなものも渦巻いている。21令和の会結成の会合に参加した政治家や財界人には、知事の側からだけでなく、自民党の側からの圧力がかかり、協力を見合わせた人たちも少なくないという。

しかしながら、選挙後の6月9日の琉球新報の1面記事『「オール沖縄」足元揺らぐ』によれば、今回の選挙で「21令和の会」は一定の存在感を示したという。

前沖縄観光コンベンションビューロー会長の平良朝敬氏も安慶田氏と行動を共にし、与党・会派おきなわの赤嶺昇氏や平良昭一氏、玉城満氏に加入するよう働き掛けを強めた。関係者によると、昭一氏や満氏は今県議選でも朝敬、安慶田両氏の支援を受けた。「令和の会」関係者は「(3県議)は『与党』ではない。当選するまでは誰の支援を受けてもいいが、選挙後は『中立』として活動していくことになる」と語る。(琉球新報デジタル版より)

玉城知事に不信感を抱く与党議員を一本釣りし、政策課題を選びながら自民党や中立会派と一体化させようというのが平良朝敬氏らの目論見とされている。もしこれが功を奏するなら、落選した玉城満氏以外の「会派おきなわ」の赤嶺昇氏と平良昭一氏が、議会のキャスチングボートを握ることになる。が、そうは問屋が卸さないのが沖縄の政治である。赤嶺昇氏や平良昭一氏は、与党と野党を天稟に掛けながら動くことになる。少なくとも辺野古移設問題については、自民党の期待するような動きに同調する可能性は小さいと見たほうが良い。

「オール沖縄」をまとめるのは誰か

とはいえ、強固だったオール沖縄の結束が過去のものとなってしまったことは確かだ。今回の選挙で明らかになったのは、御輿に載ることはあっても、御輿を担ぐことは稀だった玉城知事の「選挙能力」では、亡くなった翁長雄志氏の穴を埋められなかったということだ。翁長氏が選挙時に発揮する能力は天下一品だったといわれているが、玉城知事のそれは到底及ばなかった。そこが「素人」政治家である玉城知事の強みでもあるが、選挙時に開いてしまった隙間を埋めるのが、共産党と金秀の呉屋守将氏だけであるとすれば、会派おきなわの赤嶺昇氏や平良昭一氏につづく、オール沖縄からの「半」脱落者が続出する可能性は否定できない。しかもコロナ禍がこの脱落プロセスを刺激する事態も十分予想できる。

次期衆院選では、社民党の重鎮・照屋寛徳議員(沖縄2区)が引退するが、後継者に指名したのは現北中城村長の新垣邦男氏だった。沖縄選出の他の「オール沖縄」国会議員の顔ぶれを見ると、衆院議員は共産党の赤嶺政賢氏(沖縄1区)、国民民主党の屋良朝博氏(沖縄3区)、参院議員は無所属(国会の会派は「沖縄の風」)の伊波洋一氏と社大党(国会では「沖縄の風」)の高良鉄美氏となっている。ジャーナリストだった屋良氏や大学教授だった高良氏では、オール沖縄はまとめきれない。伊波氏にとっても荷が重い。たとえ当選したとしても新人議員として多忙を極めることになる新垣氏にも舵取りは難しい。余力があるのはやはり共産党だが、オール沖縄のまとめ役として皆が共産党を信任するとはとても思えない。結局のところ、オール沖縄をまとめるのは玉城知事の仕事となるが、選挙時に示された能力を基準に判断する限り、その政治的調整力には疑問が残る。共産党をどこまでコントロールできるかが最大の課題だ。

コロナ危機への対応で決まる未来

以上のように、今回の県議選の結果は、自民党にとって主導権を取りもどす好機とはなっているが、その好機を生かすことができるかどうかは、コロナ危機への対応にかかっている。コロナ対策が後手後手に回る政府と同様、玉城知事の対応もきわめてお粗末だ。県民の支持を受けるような対策は今のところ打ち出せていない。県当局には「政府の対応次第」という姿勢も見え隠れし、沖縄の悪弊である「他者依存」(本土依存)があらためて浮き彫りになりつつあるともいえる。

政府の発行する予定の「旅行券」(コロナ復興割)がもし不発になるとすれば、すでに壊滅的な打撃を受けつつある沖縄の観光業は、立ち直れないところまで追いこまれる可能性もある。そうなればオール沖縄からの脱落者は増え、玉城県政はすっかり麻痺することになる。もはや「辺野古移設反対」どころではない。県内企業の倒産や身売りが続出すれば、中国などの資本が大量に流入するだろう。危機管理意識の乏しい玉城県政ではこうした事態にとても対応できない。玉城知事の失政を批判するだけでなく、沖縄自民党が有効な対策を打ち出すところまで踏み込めば、2022年に県政を取りもどすチャンスは大きくなる。ただし、人材も資源も生かし切れていない現在の自民党の態勢ではまだまだ不十分だ。いずれにせよ、「コロナ危機後のあたらしい沖縄の姿」を誰がどこまで描くことができるのかが今後の勝負である。