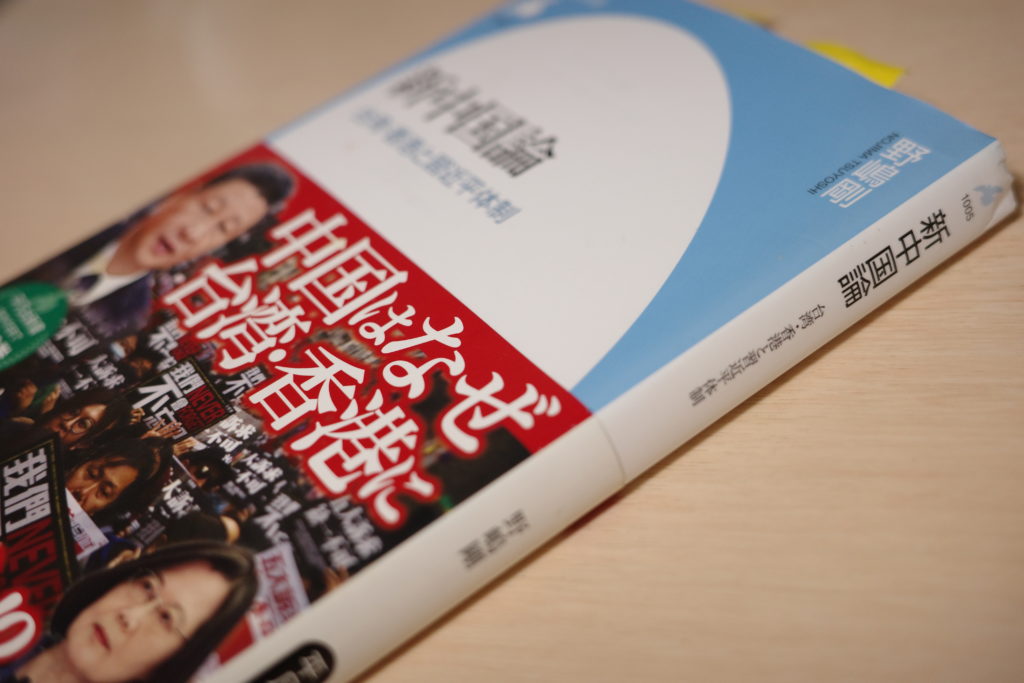

書評:野嶋剛『新中国論 台湾・香港と習近平体制』(平凡社新書)

評者が野嶋剛という朝日新聞記者(当時)に最初に注目したのは、野嶋にとって処女作となった2003年の『イラク戦争従軍記』(朝日新聞社)に出会ってからだ。

野嶋の姿勢は戦争という現実に対してとてもフラットでニュートラルに思えた。「米国・米兵=悪」というシンプルかつ正邪にこだわった切り口ではかえって見えなくなるものがある、ということを彼は承知していた。自分が新聞記者だったら同じように行動し、同じように感ずるだろうなと共感する部分は多かった。最前線に展開した海兵隊の部隊に従軍した日本人記者という意味でもきわめてレアな従軍記で、教えられることは多かった。

この5月に上梓された『新中国論 台湾・香港と習近平体制』(平凡社新書)は、「台湾といえば野嶋剛」「香港といえば野嶋剛」という評価もあるように、台湾と香港に関する報道の第一線で活躍している野嶋剛が、「中国」という軸を据えながら、あらためて両者の政治的・社会的現状に斬り込んだ著作である。野嶋は、学生時代に香港中文大学と台湾師範大学に留学し、1992年朝日新聞社入社後にも中国のアモイ大学に留学している。中華圏に留学した記者は珍しくないが、香港、台湾、中国本土の3箇所で留学を経験した記者はきわめて稀だ。

習近平体制が強化され、香港の民主化が厳しく弾圧されてから、日本における中国に対する評価はすこぶる悪くなっている。反中的な論考や著作が山のように発表されてきたが、現在の国内の論調はロシアによるウクライナ侵攻を受けた「中国脅威論」が主流となっている。「台湾を日本は守るべし」というものから、「ウクライナの次は中国による台湾侵攻だ。台湾の次は沖縄である。あらたな日中戦争に備えるべし」というものまで様ざまだ。

勇ましい論調が多いが、気になるのは「なぜ中国は台湾をほしがるのか」という分析が多くの論者から抜け落ちている点である。本書は、日本の論者が見失いがちなこの「なぜ?」に答えるために執筆された著作とみてよい。

この点に関して野嶋は、與那覇潤の著書『中国化する日本(増補版)』を参照しながら、次のように論じている。

日本の明治維新は中国で数百年も前に完成していた、と考えることが可能なのである。

それほどの先進性を示した中国のすごさは、中国人のアイデンティティを持つ人であれば、誰もが最初にすり込まれるところだ。…… 中国人はよく「歴史を鏡に、未来を切り開く」と言うが、…… 中国人は歴史が輝かしいから振り返るのである。その輝かしい歴史は、あるところで突然、暗黒に変転してしまった。それが、清朝末期である。

中国は日米欧の列強に植民地化される危機に瀕し、領土を削り取られた。その代表格が、台湾、香港、マカオだ。……近代国家建設において、中国の国家像の中にコンプレックスとともに「領土回復」がインプットされ、誰もが疑わない命題となり、義務となった。

回復が義務なのだから、喪失は論外のことだ。中国の領土や主権はなにがなんでも守らなければならない。この点で中国人は上から下まで一致団結することができる。国家レベルの集合意識と指導者のロジックが合致すれば、これほど強いものはない。

今日においても、そのコンプレックスが消えておらず、高い濃度をもって中国社会に共有されていることが日本にいる我々からは想像しにくい。……中国にとって「領土回復」はまだ完成しておらず、……外部からの介入に中国人は猜疑心を強め、極めて過激に反応し、「陰謀論」に傾きがちになってしまう。特にそれがコンプレックスの根源である台湾・香港についてはより強く出てくる傾向がある。(野嶋剛『新中国論』p.62-p.63.)

我々はついつい「経済大国に成り上がった中国」と考えがちだが、本来の中国はそれこそ人類史上もっとも古い大国だった。中国の人々の「大国意識」は19世紀後半に列強が中国に進出し始めた時期でも健在だった。最近、あることがきっかけで李氏朝鮮の開花派によるクーデターである甲申事変(1884年)と清国北洋艦隊艦船の長崎寄港時に発生した騒乱事件である長崎事件(1886年)を中心に19世紀末の日中関係と日韓関係を調べているが、当時の記録を読むかぎり、少なくとも清朝軍レベルに限っていえば、大国意識・優越意識はきわめて強かった。実際、清朝の外交力と軍事力は、すでに列強が中国を「獲物」と定めた時期であるにもかかわらず、日本のそれを上回っていたといえる。

日清戦争は、朝鮮半島における日清間の国益をめぐる争闘を発端として起こった戦争だが、戦闘の大舞台とはならなかった台湾を日本に割譲せざるをえなくなるなど、清朝中国の大国としての威信は大いに傷つき、国民もすっかり意気消沈した。その主たる敗因は王朝とエリート層の楽観と分裂、同じことだが、国軍と国家財政を蝕む、王朝、官僚、軍幹部の著しい腐敗にあるといわれる。その反動として、「中華民国」が王朝に取って代わり、日中戦争、国共内戦を経て「中華人民共和国」が打ち立てられたが、本書で指摘されているとおり、中国と中国の人々が19世紀後半に負った傷は100年以上にわたり癒えていないことになる。

台湾・香港問題は、中国を理解するうえで極めて大切な「入口」であって「出口」ではない。台湾・香港は国家建設の出発点であり、モチベーションの源であり、聖なる目標であるのだ。だから、国際情勢に鑑みた計算や忖度が入りこむ余地は、想像する以上に小さい。(野嶋剛『新中国論』p.70)

以上のような大きな問題意識のもとで、台湾と香港の実情に精通するエキスパートが著した本書には、私たちの見逃している情報まで事細かに網羅されてる。まもなく(7月2日)香港に開館する「香港故宮博物館」についても触れられているが、北京にある故宮博物院の貴重な収蔵品をわざわざ移動して展示する同館の「意義」は、たんなる観光資源としてのそれではなく、きわめて大きな政治的意図に裏づけられたものだという。中国の歴史を積極的に共有してこなかった英領香港の文化的伝統とは必ずしも合致しない故宮文化を香港に持ち込むことによって、香港住民に「領土回復」という「中国の悲願」を浸透させようという習近平の思惑は、果たしてどこまで実現されるのだろうか。

本書を通読して印象に残ったことのひとつは、野嶋が「アイデンティティ」という言葉を使うのに慎重なところだ。上記の引用でも「アイデンティティ」は、「中国人のアイデンティティを持つ人」というテキストでのみ使用されている。アイデンティティは個人の問題であるということが明確にされており、中国人一般の集団心理を指す言葉になっていない。

本来のアイデンティティとは、個人的な血統・先祖への拘りや故郷・居住地への郷愁に根ざした想念であり、集団的な帰属意識一般を指す言葉ではない。ところが、最近の論者の中には、「中国人のアイデンティティ」「香港人のアイデンティティ」「台湾人のアイデンティティ」といったように、集合的な帰属意識やナショナリズムを指す時にアイデンティティという言葉を平気で利用する。この場合、アイデンティティは個人のレベルを離れて、何らかの政治的意図を持った者に操られる可能性を秘めた危険な言葉となってしまう。

野嶋には、台湾にルーツを持ち、日本で暮らす在日台湾人の個人的なアイデンティティ(共同体への個人的帰属意識という意味)の揺らぎを焙りだした『タイワニーズ 故郷喪失者の物語』(小学館・2018年)という名著がある。「アイデンティティ」という言葉を迂闊に使わない良識と誠実さを備えた野嶋の中国論は、その意味でも信頼に値すると思う。