北部訓練場過半の返還で「基地負担」はどう変わるか

2016年12月20日付けで、米海兵隊が使用する北部訓練場7824.2ha(厳密な計算では 7513ha)のうち、半分以上の3987haが正式に返還されました。復帰後、最大面積の返還となります。返還後の土地所有形態の詳細はまだ公表されていませんが、返還前のデータでは、92%が国有地であり、0.6%が民有地、残りは沖縄県、国頭村、東村の3自治体が所有しています。在沖縄米軍施設中、もっとも民有地の割合が低いのが北部訓練場の特長ですが、返還後の土地所有形態も大きく変化することはないでしょう。

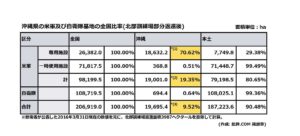

この返還によって沖縄と本土の施設面積で見た「基地負担」は下表のようになります。

返還前と返還後を比較すると、以下のような「変化」を見て取ることができます。

- 米軍専用施設

74.48% → 70.62% - 米軍専用施設+一時使用施設

22.50% → 19.35% - 米軍専用+一時使用施設+自衛隊施設

11.23% → 9.52%

沖縄県内の米軍専用施設面積は、今回の返還によって17.6%の減となります。「基地負担」を面積比で見ることについては、異論があります。①施設ごとに性格(機能)が大幅に異なる(例;米兵住宅と飛行場) ②人口密集地の施設と人口過疎地の施設を同列に扱うことはできない ③配置される兵力と面積のあいだに比例的な関係があるとはいえない、④騒音、事故などの危険性は、市町村や地区ごとに観察するほうがより現実的である、といった条件を考慮すると、面積比は適切な指標とはいいにくいと思います。実態を見るかぎり、「面積比で見た沖縄全体の負担」は、「沖縄は一丸となって基地に反対する(あるいは容認する)」といった政治的な立場を表明するときにのみ効果を持つだけであって、客観的な負担(被害)を解消するための指標とはなりえません。併せて、「国境防衛」「海域防衛」「空域防衛」といった軍事戦略上の視点も勘案すると、「特定地域への基地偏在」を一葉に解消しようという動きが負の効果をもらたす可能性があることも指摘しておかなければなりません。

さらに、専用施設ばかりに注目する姿勢にも問題があります。「日米同盟下の軍事施設」といった観点から考えれば、米軍専用施設、米軍一時使用施設、自衛隊施設を区別することに積極的な意義はありません。今後、沖縄の米軍施設を自衛隊が共同で使用することが予想されますから、専用基地比率への拘りは、基地負担の分析にとって「足枷」となる可能性さえあります。「自衛隊はOKだが、米軍はNO」と考える人たちもいますが、もっとも問題になる航空機の騒音や事故の発生でいえば、自衛隊と米軍を区別すること自体がナンセンスです。こうした論者は、主として歴史的な背景やナショナリズムへの傾倒から「自衛隊はOKだが、米軍はNO」と主張しますが、在日米軍を自衛隊が全面的に代替するような想定は安全保障の本質に関わり、基地負担の分析とは異なる問題領域に関わってきます。これと同じ意味で、すべての軍事施設に対してNOをつきつける考え方も問題の解決には役立ちません。少なくとも現実的な対応とはいえないでしょう。

したがって、面積比を基地負担の分析に使いたいというのであれば、「米軍専用施設、一時使用施設、自衛隊施設を含めた軍事関連施設全体の負担」がもっとも重要となります。この数値は今回「10%」を切りましたが、これをたとえば「8%にする」「7%にする」といった目標値を掲げて、さらなる縮小を図る政策的対応は可能だと思います。どうしても米軍に拘りたいのなら、専用施設比率を表す(1)の数値ではなく、20%を切った(2)の数値の推移を問題とすべきでしょう。

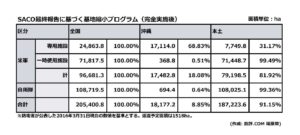

SACO最終報告に基づく、基地縮小(返還)プログラムは、北部訓練場過半の返還が終わってもまだ道半ばです。今後の縮小計画にははさらに5施設が含まれています(下表参照)。普天間飛行場の移設が問題になっていますが、那覇港湾施設(那覇軍港)の移設にもまだまだ山あり谷ありです。返還面積は1518ヘクタールにすぎませんが、嘉手納基地以南の米軍施設の大部分が返還されることになります。とくに人口密集地にある普天間飛行場の返還は、将来のリスク回避や土地利用といった観点から必須のプログラムだとされています。

普天間飛行場 481ha 全面返還

キャンプ桑江 107ha 全面返還(別称キャンプ・レスター)

牧港補給地区 274ha 全面返還(別称キャンプ・キンザー)

那覇港湾施設 57ha 全面返還(別称那覇軍港)

住宅統合 599ha 部分返還(別称キャンプ・フォスターの一部)

合計 1518ha

この返還プログラムが実施されると、面積で見た基地負担は下表のように変わります。

面積で見た基地負担の変化(減少率)は、項目ごとに1〜2%と小さいですが、沖縄本島中南部の地図は大幅に変わります。人口密度でみれば、騒音、事故などのリスクは大幅に減少します。こうした縮小計画に付け加えるとすれば、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブなどといった海兵隊の主要基地をいかに絞るかといった問題ぐらいしか残されません。嘉手納基地の撤去を要求する人たちもいますが、嘉手納基地の撤去がきわめて大きな軍事的リスクを伴うことはよく知られています。

数値とは別に、今回でいえば、騒音、事故のリスクなどの基地負担が高江など特定地域に集中するようになった現実にどう対処するか、といった問題は残されます。返還直前には、名護市安部沿岸へのオスプレイの不時着・大破が問題になりましたが、地元・東村や国頭村の住民の負担を軽減するために、騒音の防止措置や民家上空を回避した飛行ルートの設定は急務です。政府・防衛省沖縄防衛局には、今まで以上に米軍と粘り強く交渉する姿勢が望まれますが、米軍側も自治体や住民の要望の受け入れに熱心に取り組む必要があります。現状では、米軍と地元の信頼関係が十分とはとてもいえません。なんといっても、地元に精通し、高い日本語能力を備えたスタッフの不足はかなり深刻です。オスプレイ事故を受けて安慶田沖縄県副知事がニコルソン司令官(四軍調整官)と会談した直後、「(司令官は)植民地意識丸出しだ」と発言しましたが、日本語に長けた有能なスタッフさえ同席すれば、ここまで強い批判は免れたことでしょう。米軍側の地元に関する情報収集能力や分析力も劣化しています。彼らは、反対運動の活動家の中に外国人が増えているという現実さえ十分把握できていません。

日米両政府がいくら「日米同盟強化」を強調しても、地元の理解を得られるような丁寧できめ細やかな説明と対応を欠いてしまえば、それが火種となり、やがて大火になります。「基地反対」が振興予算増額への圧力となるといった俗悪な構造が温存されてきた背景にも、沖縄エスタブリッシュメントが有する既得権益の調整ばかりを尊重し、住民本位の対応を軽視してきた、政府と米軍の無策が絡んでいます。政府も米軍も反対派も容認派も等しく事態を悪化させてきたといえるでしょう。事態の悪化に乗じて、翁長知事のような第一級のチンピラ政治家まで台頭してきたことはきわめて残念です。

今後は、SACO最終報告に基づいた縮小計画を、それこそ「粛々と」進めるとともに、地域的に発生する基地負担(被害)をいかに抑えるか、また負担が発生する地元とのコミュニケーションをいかに濃密にするか、といった課題に真摯に向き合う姿勢が、日米両当局に強く求められますが、事態をいたずらに長引かせ、事実上基地を縮小させまいとする流れをどう押さえるかがなんといっても最大の課題です。前途はまだ多難ですが、あまり悲観はしていません。