追悼・種義則さん(宝島社)

R.I.P:TANE Yoshinori, Editor, Takarajimasha

宝島社で編集者として活躍していた種義則さんが、長い闘病生活の末に、16日、亡くなられた。訃報は『宝島』誌の音楽記事や『J−POP批評』に長く関わっていた市川清師さんからもたらされた。

種さんは、川勝正幸君などと同じく博多の出身である。西南学院大学を卒業して宝島社が「JICC出版局」だった時代に新卒で入社している。当時のJICC は、晶文社から版権譲渡された『宝島』誌が「会社の顔」だったが、自治体のPR誌や委託調査もまだ仕事の柱だった。関東各地の役場を回り、営業していた時代の苦労話も種さんから聞いたことがある。

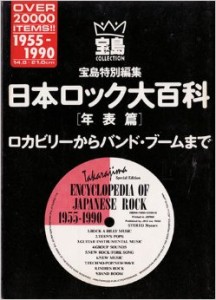

92 年5月に出た日本ロックの詳細な年表である『日本ロック大百科年表篇』、93年3月に出たぼくの最初の沖縄本『ハイサイ沖縄読本』は種さんが編集担当だった。前者は黒沢進さんなどとの共著、後者は照屋林助・林賢父子、新城和博さん、野田隆司さん、中江裕司さん、 奈須重樹さん(写真)などにも協力してもらっている。両書とも、できれば二度とつくりたくないほど手の込んだ本だった。サブカルチャーの「砦」を目指していた当時の宝島社らしい本ともいえる。

種さんとは、一緒に沖縄取材旅行もした。まだバブルの名残があったので、取材経費を出してくれる会社は少なくなかった。航空会社の協賛もとりやすかった。よき時代である。

『ハイサイ沖縄読本』の場合、初刷の版元は「JICC」だが、すぐに社名が変わって2刷以降は「宝島社」となった。4刷までいった記憶があるから、計1万5千部近く売れた計算だが、今の出版状況を思うと気が遠くなるような数字である。市況の問題もあるが、売れたのは、誠実な種さんのおかげだったと思っている。著者の言い分を最大限尊重しながら、さりげない「編集」があちこちに加えられたが、その塩梅は絶妙だった。

これは初の沖縄移住本(国内移住本か)とでもいいうる性格の本ではあったが、「もし沖縄に移住したら…」 という「もしも本」で、本気度の高い移住本が出るようになったのは「ちゅらさん」以降である。「沖縄(とくにコザ)を溺愛したあまり移住してしまう東京人」の物語=フィクションだったと思う。だから、宮本亜門さんやどんとから「この本を読んで沖縄に移住した」と聞かされたとき、嬉しかったが、複雑な気持ちにもなった。大学時代まで博多で暮らした種さんには、仕事の関係で沖縄に移り住んだ友人も多く、彼らの話を聞く機会を与えられなければ、ベタベタの沖縄移住本になっていただろう。ぎりぎりのところでサブカル本として成立したのは、やはり種さんのおかげだと思っている。

種さんは、子会社の洋泉社に出向したり、女性ファッション誌の編集長を務めたりとその後も忙しく活躍していたが、ある朝、出勤のため靴を履こうとして倒れ、そのまま意識を失った。

種さんには霊感があった。霊を引きつける力、といったほうがいいかもしれない。

不思議な話を聴いたことがある。高円寺だったか阿佐ヶ谷だったか、一人暮らしの時代、種さんの住むアパートは霊の通り道だったという。

「家の中を誰かが頻繁に通り抜けるんですよ」

恐くないの?

「いえ全然。もう慣れっこになっているし、悪い霊じゃなさそうだったから」

いつも真面目で冷静な種さんが、「ホントにあった恐い話」じゃなくて「日常の出来事」として霊の話をしている。昨日食べたラーメンの話と同じトーンである。日頃、霊や霊界など信じないぼくも、種さんの話だけは信じた。

「でも、いたずらはありましたよ。ある夏の日、プールに行ったんです。疲れて帰ってきてビールを飲んで、水着の入った袋をその辺に放り投げたままベッドで 寝込んじゃったんです。気がつくと部屋に白い煙が充満している。何だろうと思ってキッチンに行ったら水着が鍋に入れられて煮込まれてるんですよ」

恐いなあ。いたずらどころじゃない

「いや、気がついて大事にいたらなかったのは、いたずらだからです。ぼくを起こしたのもたぶん霊ですよ」

でも霊が水着を鍋に入れてレンジに火をつけるなんてコトするのかな

「霊じゃないとするとぼくがやったことになるんだけど、酔っ払っていようが、疲れていようが、さすがに水着を鍋に掛けたりする人はいないでしょ」

種さんは楽しそうに話した。

そんなこともあったから、種さんが倒れたのも「霊のいたずら」だと思うようにした。いたずらだからいずれ目が覚めるに決まっている。

が、種さんの目が覚めることはなかった。意識を回復しないまま、10年ほどの歳月が流れた。

ご家族のご苦労は想像を絶するものだったとは思うが、たとえ意識がなくとも、種さんが「生きていること」がぼくにとっては大切なことだった。なにか意味があるのではないか、と思いつづづけた。

苦難の時期にも「種さんが頑張って生きてるんだから、ぼくも生き続けなければ」という思いが頭をよぎった。種さんはぼくに勇気をくれたのである。

種さんの、日焼けした精悍な顔が懐かしい。もう一度、種さんと一緒に泡盛を飲みたい、と思う。

そういえば、『ハイサイ沖縄読本』には泡盛48銘柄がすべて掲載されているが、あれは種さんの発案と熱意のタマモノだった。あの世で再会するまで、一緒に飲むのはお預けである。