「ACB」と書いて何と読む? 黎明期ライブハウスとホリプロの知られざる関係

黄金の銀座ACB伝説

1950年代から60年代にかけて「ACB」という、若者に大人気の店があった。今でいうライブハウスだが、「えーしーびー」と読んではいけない。正しい読み方は「アシベ」だ。昭和の基礎知識の一つである。

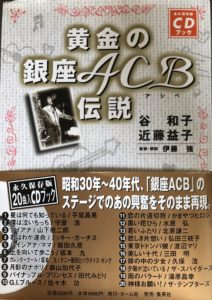

2003年に集英社から出版された(制作・編集はホーム社)『黄金の銀座ACB伝説』(CD付録)。ACBオーナー・谷富次郎夫人だった谷和子さんとその妹の近藤益子さんの「思い出話」を、音楽評論家の伊藤強さんが巧みに再構成している。

銀座の東京ガス本社ビル地下にあった純喫茶ACB(あしべ)はロカビリー時代のジャズ喫茶として有名だが、一線級のカントリー、ハワイアン、ジャズの生演奏を思い切り楽しめる場所というコンセプトで始まっているから、日本のライブハウスの先駆けといってもいいと思う。

この手の本はご老人の自慢話の寄せ集めに終わりがちだが、じっくり読んでみるとそうではない。谷和子さんの経験した50年代、60年代の「日本のポップス」の現場が生々しく伝わってくる。集英社発売ということで、歌謡曲全盛時代を支えた週刊明星の記事や写真がふんだんい使われているところもいい。

ACBとホリプロ

ぼくがこの本を読んだのは、ホリプロの堀威夫社長が最初に起こした東洋企画というプロダクションのことを知りたかったからだ(1960年始めに設立)。ジャズ・ミュージシャンとして売れっ子だった堀さんは、音楽業界の不安定な待遇・境遇を改善して、ミュージシャン本位のマネジメントを確立しようという思いから東洋企画というプロダクションを起こすが、その時に「社長」として名前と資本を借りたのがACBの谷富次郎だった。堀さんはまもなく富次郎に東洋企画を追いだされるが、その結果起こした会社がホリプロだったのである(ホリプロ設立は1960年5月)。

堀さんはなぜ自分の会社である東洋企画を追いださるハメになったのかがずっと気になっていたのだが(堀さん自身もはっきり語らない)、この本を読んでその疑問は解消した。

和子さんはこの内紛劇を実に公平に見ていた。非は夫の富次郎にあるという。

堀さんは、音楽業界全体を相手にビジネスするプロダクションとして東洋企画を起こしたのだが、富次郎は、東洋企画をACBのブッキングのための会社だと思いこんでいたのである。富次郎は、当時大人気の歌手・守屋浩をACBにブッキングしたかったが、守屋は他の仕事が忙しくてACBに出られない。堀にも守屋にもこれまでさんざん良くしてきたのに、なぜ裏切るようなことをするのか。そうした怒りが堀の排斥につながったのだという。

ACBを創業した谷富次郎は満州生まれの板前だった。満州で結婚した妻・和子と共に苦労して銀座に料亭「あしべ」を開店し、政財界の要人が集う場所として育てたのだが、今と違って板前は完全な裏方である。表に出るのは妻の和子ばかり。最大の上客は、和子の実家のある徳島選出の政治家・三木武夫(後に首相)。中曽根康弘(後に首相)も常連だったという。客あしらいと仕切り上手な和子ばかりが、三木、中曽根や著名財界人に贔屓されるのを、冨次郎は苦々しく思っていたようだ。

ACB開業と三木武夫

東京ガスの大物社長だった安西浩が、本社ビルのある銀座7丁目界隈に賑わいをもたらしたいという思いから、三木武夫に本社ビル地下の有効活用を相談したところ、紹介されたのが谷富次郎夫妻だった。安西も三木も、「料亭あしべ」の新店ができると思っていたらしいが、実際にできたのは純喫茶、しかもバンドの生演奏を聴くための純喫茶だった(1957年開店)。

店は富次郎が主役となって仕切り、「料亭あしべ」と縁のあったポップスターを次々出演させて、ロカビリーブームの火付け役となった。和子によれば、渡辺晋・美佐夫妻の渡辺プロが主催した日劇ウェスタン・カーニバルも、ACBの成功を見て発奮した渡辺美佐がプロデュースしたイベントである(1958年が第1回)。

「銀座の名士」を目指して板前を辞めてACB経営者になった富次郎は、東洋企画には「ACBの子会社」という意識で参画した。富次郎のこの意識が堀排斥につながったのである。紳士的だった堀さんは「君子喧嘩せず」を貫き、あらたにホリプロを起こして大成功した。東洋企画の内紛がなければホリプロの成功はなかった、といえるかもしれない。もっとも、そんなことを言いだせば、「三木武夫がいなければ日本のロックはなかった」「東京ガスがなければ日本のロックはなかった」とも言えることになり、キリのない話になってしまうが…。

富次郎は1965年に他界し、義妹に当たる近藤益子さんが引き継ぐが、ロカビリーの時代はこのとき終焉を迎えたといえるだろう。富次郎逝去後のACBはGSがメインの出し物となるが、GSブームの衰退と共に客足も衰え、最終的には1972年に閉店する。守屋浩、ミッキー・カーチス、平尾昌晃、山下敬二郎、湯原昌幸…。本書に出てくる人たちはすでに鬼籍に入っているか、高齢となって表舞台にいない人たちばかりだが、読み進むうち「やっていることはあの時代もこの時代も同じじゃん」という気持ちに駆られる。若者が英米ポップスやロックに魅入られて都会で仲間を得てバンドを組む。縁を頼ってライブハウスに出演し、人気が出ればレコード業界や興業の世界に入って各地を巡業する。ヒットが出ればテレビやラジオの常連となって高級マンションに住まい、雑誌の表紙を飾る。今は打ち込みで音楽作りにいそしむアーティストも多いが、基本は「実演→録音」である。こうしたミュージシャンを支えるマネジメント体制の基本も1960年代に確立したが、現在のマネジメント体制と大きく異なるわけではない。おもしろいのは、どの時代も東京出身者より地方出身者の馬力のほうがはるかに大きく感じられるところだ。迸るものがある。ロックンロールやロックは都会の音楽だが、原動力となっているのは「田舎者」たちだ(横浜出身者が多いが、横浜の位置づけは微妙。都会出身の田舎者というべきか。してみると菅首相は田舎者と都会出身の田舎者と東京人の三者を経験しているから、「強い」のは当然ということになるが…)。

依然として残る疑問は、最新の英米ポップスやロックンロールをカバーし、それに近い和製ポップスをヒットさせていたアーティストが、なぜ何年も経たないうちに演歌・歌謡曲に振れていったのか、という点である。人によっては「ロックンロールやポップスじゃないよね、日本人はやっぱ演歌だよね」とまで言いだす始末。この疑問が解消するのはいつのことやら。まだ出口は見えていない。